毎日忙しく、自分の業務をこなすだけで精一杯。しかしそれでも、部下を指導しなければならない。とはいえ部下との間には価値観の相違があるし、そもそも仕事を任せるくらいなら自分でやったほうが早い――。そんな負のスパイラルに陥っている方も、決して少なくないはず。

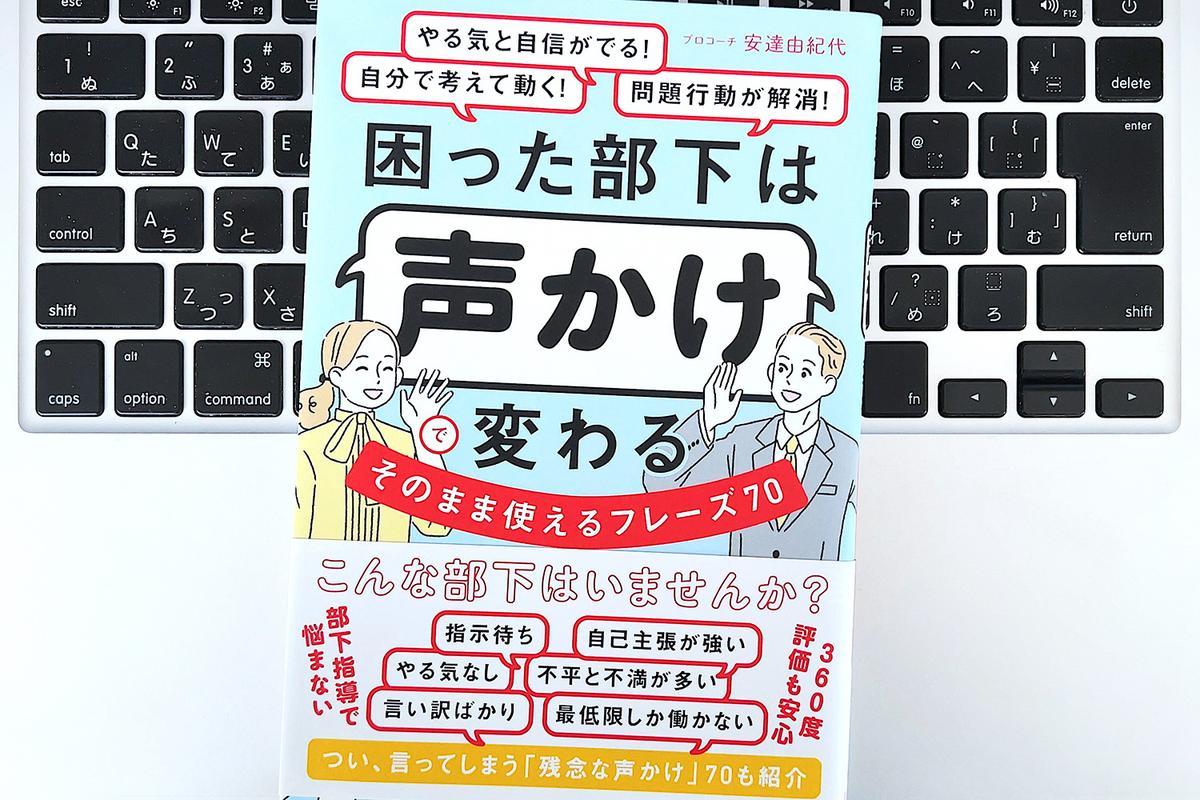

そこで参考にしたいのが、『困った部下は声かけで変わる そのまま使えるフレーズ70』(安達由紀代 著、現代書林)。

本書では「現場ですぐに使える声かけ」に焦点を当てました。

困った部下のタイプ別に「残念な声かけ」と「理想の声かけ」を対比させて紹介しています。「なぜその声かけがうまくいかないのか」「どのように声をかけると、部下の本音や行動を引き出せるのか」を、理由や背景も含めて解説しています。(「はじめに」より)

重要な意味を持つのが、私たちが知らず知らずのうちに身につけている「バイアス(意識的・無意識的な偏見や思い込み)」だそう。バイアスはときに職場でのコミュニケーションを歪め、人間関係を不自由なものにしてしまうわけです。

だとすれば、自分自身がバイアスを手放したとき、自分のことばはまっすぐ部下の心に届くようになるはず。結果的にはそれが「理想の声かけ」となり、信頼と新たな関係性を築くための重要な一歩になるということです。

本書で挙げている70の「残念な声かけ」と「理想の声かけ」を通じて、あなたにも「気づき」が生まれるはずです。自分自身が「バイアス」という小さな箱の中に閉じこもっていたのだということに。(「はじめに」より)

PART 1「思わず頭を抱えてしまう、困った部下への声かけ」に焦点を当ててみましょう。

期日を守れず、いつも提出が遅れる部下への声かけ

残念な声かけ この段階では、そんな細かいところまでは求めないから、大丈夫ですよ(30ページより)

このことばは、相手を気遣っているようにも思えます。

しかし、こちらの指示を完全に理解していなかったり、「完璧にやらなければ」という意識が強い部下の場合は、「やるべきことの基準が曖昧で、なにを優先すればいいのかわからない」とか「本当にこの対応で問題ないのか」など混乱してしまう可能性もあります。

「細かいことを気にしすぎて動けなくなっているのではないか」「ハードルを下げて安心させたい」という思いから声かけしていたのだとしても、かえって部下の迷いを深めてしまうかもしれないわけです。

そのため重要なのは、「困っていることがあれば、いつでもサポートしますよ」などと、“部下が相談しやすい関係性を築くための声かけ”をすること。

また、若手や経験の浅いメンバーは、仕事の優先順位をつけたり、取捨選択したりする力が備わっていないものでもあります。したがって、仕事が遅れる要因を一緒に明確にし、改善提案を示すべきなのです。

理想の声かけ 期日内に終わらせるために、優先順位を整理してみませんか(31ページより)

このように、「なにを最優先するべきで、どこまでが求められる成果なのか」を具体的に伝えることがポイント。(30ページより)

感情に浮き沈みがある部下への声かけ

残念な声かけ 元気がないように見えますが、大丈夫ですか(32ページより)

心の状態が不安定な部下に対しては、体調を気づかうことばをかけがち。

しかし感情の浮き沈みに苦しむ人たちは、自分でもそうした波に戸惑っていることが多いものです。「こんな状態を見せたくない」「迷惑をかけたくない」と思っている場合もあるだけに、体調を問う声かけは逆に負担になってしまうかもしれないのです。

感情の浮き沈みが仕事のパフォーマンスに影響しているときは、部下の気持ちも繊細になっているもの。そのため、ほかの人がいない場所で、何気ない雑談や面談のタイミングを活用しながら「最近、気になっていることや、負担に感じていることはある?」などと声をかけ、静かに寄り添うことが効果的。

相手が話す準備を整えられるように、直接的すぎることばは避けるよう心がけたほうがよさそうです。大切なのは、「部下が自分の状態を受け入れ、ふたたび前に進むことができる」ように穏やかな空気をつくること。

理想の声かけ 最近、気になっていることや、負担に感じていることはありますか(33ページより)

人は、自分を理解しようとしてくれる人に心を開きやすいもの。焦らず、無理に答えを引き出そうとしない姿勢が、信頼関係へとつながっていくのです。(32ページより)

「報告・連絡・相談」を後回しにする部下への声かけ

残念な声かけ 次からは早めに報告してくれると助かります(44ページより)

「報連相」が定着しない部下に対しては、ついこういった声かけをしてしまいたくなるもの。しかし部下の側は、「わかるけれど、それが難しい……」と悩んでいるかも。

報告が遅れる背景にはさまざまな理由があるだけに、まずは「どうすれば共有しやすくなるのか」に焦点を当てることが大切なのです。

そこで上司は、部下が「共有することは負担ではない」と思える環境づくりを目指すべき。

理想の声かけ どんな形であれば、無理なく情報共有できそうですか(45ページより)

こちらが先に視点を変えれば、部下との風通しのよい関係をつくることができるのです。(34ページより)

部下の行動を変える鍵は、「指示」や「管理」ではなく、自分自身の「あり方」と「変わり方」にあるのだと著者は述べています。自分の内部にあるバイアスに気づき、それを手放すために、本書を参考にしてみてはいかがでしょうか。

>>Kindle Unlimited3カ月0円キャンペーン中【プライム会員限定】

著者紹介:印南敦史

作家、書評家、音楽評論家。1962年東京都生まれ。広告代理店勤務時代に音楽ライターとなり、音楽雑誌の編集長を経て独立。「ライフハッカー・ジャパン」で書評連載を担当するようになって以降、大量の本をすばやく読む方法を発見。年間700冊以上の読書量を誇る。「東洋経済オンライン」「ニューズウィーク日本版」「サライ.jp」などのサイトでも書評を執筆するほか、「文春オンライン」「qobuz」などにもエッセイを寄稿。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社、のちにPHP文庫)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)など多数。最新刊は『現代人のための読書入門 本を読むとはどういうことか』(光文社新書)。@innamix/X

Source: 現代書林